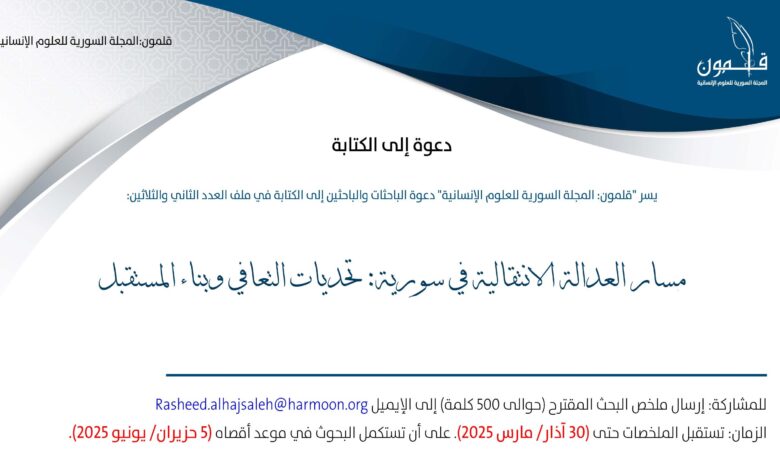

مسار العدالة الانتقالية في سورية: تحديات التعافي وبناء المستقبل

مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم تحليلي مُستمد من تجارب مجتمعات ودول شهدت انتقالًا جذريًا في نظامها السياسي. ويشير هذا المصطلح إلى الجهد الذي تقوم بها دولة ما في مرحلة انتقالية لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم ارتكبت على نطاق واسع في مرحلة النظام السابق، وهي انتهاكات وجرائم ليست من النوع الذي يمكن للقضاء العادي ومؤسساته إنصاف ضحاياه. وغالبا ما تشكل في هذه الدول هيئات للعدالة الانتقالية، وينبثق عنها لجان خاصة تعرف بلجان الملاحقة، ولجان الحقيقة، ولجان التعويضات، ولجان المحاسبة، ولجان الإصلاح الأمني، ولجان جبر الضرر، ولجان إحياء الذكرى.

وقد تشكل حقل معرفي عابر للتخصصات حول ما يُصطلح على تسميته بـ (العدالة الانتقالية) منذ ثمانينيات القرن العشرين، وتسعينياته، بالتزامن مع الموجة الثالثة من التحولات الديمقراطية، بحسب التحقيب الذي يقترحه هنتنغتون لطبيعة هذا المسار من الانتقالات السياسية في العصر الحديث. ومنذ ذلك الوقت تعددت الأدبيات التي تتناول مفهوم العدالة الانتقالية، وتوزعت على حقول العلوم السياسية بفروعها وتخصصاتها، والقانون بفروعه وتخصصاته، وعلم الاجتماع بفروعه وتخصصاته، وعلم الاقتصاد، والدراسات الثقافية، والدراسات النسوية، والتاريخ الاجتماعي والسياسي، وغيرها من الميادين النظرية والتطبيقية.

إجرائيًا، يُقصد بـ (العدالة الانتقالية) أربع فئات من التدابير أو السياسات، تُشكل كل منها حزمة مترابطة سببيًا وزمنيًا، وتهدف مُجتمعة إلى معالجة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانmassive human rights abuses حدثت في أثناء ثورة أو حرب أهلية، أحدثت تغيرًا سياسيًا جذريًا في بلد ما؛ انتقال سياسي.

تُركز حزمة الفئة الأولى من هذه الإجراءات عادة على المسار القضائي بغرض تحقيق العدالة عبر مُساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ومُحاسبتهم؛ فتُهيء لمُحاكمات جنائية criminal prosecution -أو تجريها- وذلك للمنتهكين الذين يثبت تورطهم في أو تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات تُصنف بوصفها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات منظمة. قد يستلزم ذلك إنشاء محاكم خاصة لهذا الغرض، إن لم تكن البنية القانونية القائمة في البلد المعني مؤهلة لمثل هذه المحاكمات.

أما الحزمة الثانية من الإجراءات، فتتوجه إلى المجتمع والضمير الجمعي، وتشمل شكلًا من المُصارحة وكشف الوقائع والمسؤوليات بغية الوصول إلى المُصالحة والاستقرار والسلم المُستدام؛ وهذه المُصارحة تأتي في صورة (سرد للحقائقtruth-telling )، أي بوصفها نوعًا من الاعتراف بالمسؤولية الذي يمهد بدوره لصفح الضحية عن الجاني من أجل تجاوز الماضي. وتقع هذه المُصارحة تحت مبدأ الحق في معرفة الحقيقة، ومنها تنبع ضرورة إنصاف الضحايا.

لذلك تركز الحزمة الثالثة من إجراءات العدالة الانتقالية على جبر الأضرارrepirations التي لحقت بضحايا الصراع أيضًا. ويتضمن جبر الضرر -إضافة إلى اعتراف الجناة ومعاقبتهم- تقديم أشكال من الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا. ويوجه رد المظالم إلى الضحايا جملة، سواء كانوا ضحايا مباشرين، مثل الناجين من الاعتقال التعسفي والمُعذبين والمُهجرين المتضررين من مصادرة الأرزاق والاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها، أم ضحايا غير مباشرين مثل أُسر القتلى والمفقودين وغيرهم ممن لم تمسهم أضرار مباشرة بوصفهم أفرادًا في أجسادهم أو في أحوالهم القانونية. وجزء من جبر الضرر أن يكتب الضحايا قصصهم الفردية، وأن تُستوعب كثرتها وتعددها في السردية العامة في قصة البلاد وتاريخها.

ويمكن أن يشمل مفهوم العدالة الانتقالية حزمة رابعة تتعلق بأنواع محددة من الإصلاح المؤسساتيinstitutional reform أيضًا. وهذا يتضمن وضع قوانين جديدة و/أو إبطال قوانين أخرى، وقد يكون دستور البلاد من ضمنها. وتتضمن تعديل لوائح و/أو إجراءات و/أو أنظمة داخلية لمؤسسات أو أجهزة قائمة بالفعل، إضافة إلى إنشاء مؤسسات أو هيئات أو محاكم تُلبي احتياجات الانتقال القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وفي أحوال معينة، قد يحتاج البلد المعني إلى التوقيع على بروتوكولات واتفاقيات دولية أو إقليمية ذات صلة بمسار العدالة الانتقالية، ويحتاج إلى أن يُقر صلاحيات هيئات أممية أو دولية، وأن يلتزم بالتعاون معها ضمن المنظور ذاته أيضًا.

ويبين المتخصصون في قضايا العدالة الانتقالية غالبهم أن حزمة الإجراءات المشمولة في كل من الفئات المذكورة أعلاه- المحاكمات والملاحقات القضائية والمكاشفة والمُصارحة المُفضيين إلى المصالحة بغرض تحقيق سلم وأمن مستدامين وجبر الضرر والإصلاح المؤسساتي- تتباين في أهميتها تبعًا لأوضاع البلد المعني، وتختلف الأهمية النسبية لتنفيذها قياسًا بالأُخريات تبعًا لعوامل عدة: اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية، وربما ارتباطًا بعوامل داخلية وخارجية مؤثرة. ومن ذلك أن حزمة منها، أو إجراء من حزمة، قد تتقدم زمنيًا على الأخريات نظرًا إلى الأوضاع الأمنية السائدة في هذا البلد -على سبيل المثال- والحاجة إلى امتصاص النزعات الثأرية في مناخ من الفوضى أعقب سقوط نظام سابق؛ وقد يُقدم تنفيذ إحداها قياسًا إلى الأخريات، أو يؤجل، على الرغم من أسبقيتها المنطقية، نظرًا إلى اعتبارات من هذا النوع. فقد يُعتقل مُتهمون أو يُمنعون من السفر، أو تُكف أيديهم عن العمل، أو يُخضعون للإقامة الجبرية، قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمتهم، أو قبل توافر قانون وطني يُسائل المتهمين في الانتهاكات المرتكبة، أو قبل المُصادقة على اتفاق دولي يجرم أفعالهم.

عمليًا، تجربة العدالة الانتقالية هي ميدان تطبيق مفهومات العدالة الانتقالية. فالتصور الأمثل والمجرد المطروح أعلاه لا يكاد يقدم أكثر من خطوط عامة هادية؛ أما التعقيدات الظرفية الخاصة بكل بلد عشية الانتقال السياسي فيه، فتجعل من تجربته الخاصة على قدر من الفرادة حتى تكاد عبارة (عدالة انتقالية) لا تعني الشيء ذاته خارج سياق هذه التجربة ذاتها. فاللجوء إلى العدالة الانتقالية كسر لما ألفه المجتمع والمتخصصون من قوانين وإجراءات ومؤسسات، أو خروج عن المعتاد في القانون ومؤسسات العدالة الوطنية إلى أخرى بمرجعية قد تكون أشمل أو أخص، وتبدلٌ في مفهومات ثقافة قانونية وسياسية وإدارية استقرت زمنًا في هذا المجتمع إلى إجراءات استثنائية تدوم ما يكفي من الزمن كي تُعالج آثار الانتهاكات الجسيمة في الدولة والمجتمع. يمكن أن تكون ثورة قانونية وثقافية مُتممة للثورة السياسية والاجتماعية، لكن هذه الثورة قد تغري باستمرار الاستثناء، ويمكن أن تُعطب مفهوم (العدالة) نفسه، وتجعل (الانتقال) دوامًا، إذا استخدمت نُخبة السلطة الجديدة سياسات العدالة الانتقالية ومفهوماتها أدواتٍ لاستبعاد الخصوم، أو تصفية الحسابات، أو بوصفها أيديولوجيا للمنتصرين، فتكرر ما فعلته سابقتها.

تاليًا، فقد لا تكتمل القيمة التاريخية لحزم الإجراءات المشمولة تحت تصور العدالة الانتقالية بالنسبة إلى البلد أو المجتمع المعني ما لم تُحدث حصيلة إجمالية مُفسِّرة ومُترجمة لهذا الاستثناء في الإجراءات، والقطع مع المعهود في القوانين والمؤسسات والسياسات. وتأتي هذه الحصيلة الإجمالية في صيغة سردية شاملة، وتأريخ للمجتمع والبلد يُعيد وضع الانتهاكات والانتقال السياسي والعدالة الانتقالية في سياق واضح مبرر، سردية تُعيد بناء تاريخ للبلاد يحضر الجلاد فيه، وقد عُوقب، والضحية، وقد أُنصفت، وكل ما استخدم من إجراءات وُظف من أجل كشف الحقائق، وتحقيق العدالة، ومنع تكرار انتهاكات مُحتملة في المستقبل، وحماية الأجيال القادمة من ممكنات عودتها.

ثمة حاجة مُلحة اليوم في سورية إلى تبني برنامج شامل للعدالة الانتقالية، أو إحداث هيئة عدالة انتقالية، وبناء سياسات تنفيذية تُتمم الانتقال السياسي المُفاجئ الذي حدث صبيحة يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، برنامج وسياسات تُساعد في القطع مع إرث الاستبداد المديد، وآثاره السلبية في الاجتماع والسياسة السوريين، ودرء احتمالات إعادة بنائه وتكراره. ولا تقف حاجة سورية إلى مثل هذه السياسات عند جسامة الانتهاكات من طرف نظام الأسدين، وتنوعها، وشدتها، ومدتها فحسب بل تتعداها إلى جسامة الانتهاكات التي اقترفتها الأطراف المُنتهكة الأخرى، وتعدد دعاويها وارتباطاتها الخارجية أيضًا. تاليًا، فإن برنامجًا عقلانيًا رشيدًا للعدالة الانتقالية يمكن أن يوفر أدوات سياسية وثقافية وقانونية ضرورية لتجاوز انقسامات الماضي كلها، وصياغة حياة سياسية في ما وراءها في آن معًا.

ومن اللجان المهمّة التي يمكن العمل على تأسيسها جزءًا من عملية العدالة الانتقالية لجنةُ (إحياء الذكرى)، وهي مهمّة لردّ الاعتبار للضحايا ولأسرهم، ولإشعارِهم بالإنصاف، من خلال إحداث مناسبات ومهرجانات وأعمال فنية وأدبية تمثّل آلية للتذكير واستحضار الماضي، مثل الاحتفالات الرسمية بعيد الثورة، وعيد انتصارها، وإقامة النُّصب التذكارية والمتاحف واللوحات الجدارية الكبيرة في كلّ مدينة وبلدة لرموز ممن ضحوا في سبيل حرية سورية. ويمكن في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق وحمص وحماة ودير الزور إنشاء جدران ضخمة في الساحات العامّة تُزين بالورود، ويُكتب عليها أسماء الضحايا والشهداء والوقائع المأسوية. فالتذكير بالماضي يتيح نوعًا من إظهار الحقيقة، وتكريمًا لأولئك الذين ماتوا وضحّوا من أجل الآخرين، ويسهم في الاستماع إلى أصوات الضحايا، ويُعزز من عدم تكرار ما حدث في الماضي مستقبلًا، ويحفّز الحوار والمناقشات والتسامح والصفح، ويعزّز من التقاء مكونات المجتمع الواحد في تاريخ مشترك، وبناء هُويَّة وطنية جامعة، مع النظر إلى المستقبل بدلًا من التمسّك بالماضي. إن التحكّم بالذاكرة الوطنية الجماعية يقع في صميم سياسات العدالة الانتقالية التي تعقب الحروب والصراعات والثورات. فالاتفاق على هذه الذاكرة، وعدم وجود ذاكرتَين متناقضتَين داخل المجتمع السوري، سيكونان صمّام أمان لسورية وللسوريين كلّهم.

العدالة الانتقالية ليست ترفًا بل مطلبًا ملحًا لا يمكن من دون تحقيقه التأسيس للمصالحة الوطنية والسلم الأهلي، وبناء الهُويَّة الوطنية الجامعة لمكوّنات الشعب السوري من مختلف الإثنيات والأديان والطوائف. العدل والاعتذار والتسامح أساس الغفران، والغفران ليس نسيان ما حدث بل هو رفض السماح لما حدث بأن يدمّر حياتنا.

يمكن لأصحاب المصلحة من السوريين، أي مجتمع الضحايا؛ حملة الحق الشخصي من الناجين من محنة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد أطراف الصراع كافة، والناجون من استخدام الأسلحة الكيماوية، وأُسر قتلاه، والمُهجرون من مختلف المناطق وعلى يد مختلف الأطراف، وأسر قتلى القصف على يد أطراف الصراع كافة، وأُسر المقتولين تحت التعذيب على يد أطراف الصراع كافة، وأُسر المخطوفين من قبل أطراف الصراع كافة، وأُسر قتلى دروب الهجرة والنزوح، وغيرها من الانتهاكات والجرائم؛ أن يكونوا الحامل القانوني والاجتماعي والسياسي لمطلب بناء برنامج للعدالة الانتقالية في سورية. يمكن البدء ببناء هذا البرنامج عبر توظيف الخبرات والتمثلات المُشتركة التي مرَّ بها هذا العدد الهائل من السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وصياغة مطالب تفصيلية تخص كل حزمة من حزم الإجراءات اللازمة لإنجاز عدالة انتقالية سورية الطابع. إن دور مجتمع الضحايا أساسي، كي لا تُترك الفرصة أمام المُنتهكين للمصافحة في ما بينهم، وتقاسُم غنائم السلطة على حساب دم الضحايا وحقوقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، كما حدث في تجارب بلدان أخرى عدة. إنه ضروري للحيلولة دون تكرار الانتهاكات عبر المشاركة الواسعة في صناعة سياسات العدالة الانتقالية، وتوجيهها نحو المستقبل، على الرغم من معالجتها جرائم الماضي.

وفي ضوء ما سبق، تدعو (قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية) الباحثات والباحثين إلى الكتابة في ملف العدد الثاني والثلاثين عن ((مسار العدالة الانتقالية في سورية: تحديات التعافي وبناء المستقبل))، وذلك ضمن المحاور المقترحة أدناه (يمكن إضافة موضوعات أخرى يرى الباحثات والباحثون أنه من المهم الخوض فيها):

- العدالة الانتقالية: التجارب السابقة والدراسات المقارنة.

- العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأسس المحاسبة.

- جبر الضرر في سياق العدالة الانتقالية في سورية.

- العدالة الانتقالية وقضية المفقودين قسرًا.

- السياقان السياسي والدستوري للعدالة الانتقالية.

- السلم الأهلي والعدالة الانتقالية.

- لجان إحياء الذكرى والعدالة الانتقالية.

تقبل المقترحات البحثية (ملخص 500 كلمة) حتى موعد أقصاه (30 آذار/ مارس 2025)، على أن تستكمل البحوث في موعد أقصاه (5 حزيران/ يونيو 2025).

تخضع البحوث جميعها للتحكيم العلمي.

ترسل المقترحات مرفقة بالسيرة العلمية للباحثة أو الباحث إلى إيميل رئيس التحرير:

يمكن الاطلاع على سياسة النشر والفهرسة في مجلة قلمون من الرابط أدناه