مقاربة الأمن الانتقالي والتهديدات المركبة في سورية بعد تسعة أشهر من سقوط نظام الأسد

مقدمة

عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وما تبعه من أحداث مفصلية في تاريخ سورية، كان أظهرها توقيع الإعلان الدستوري الذي حدّد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع في آذار/ مارس 2025؛ دخلت سورية مرحلة استثنائية في مسار تاريخها الحديث، وقد جاء هذا التحوّل بعد نزاع طويل خلّف خللًا واضحًا في هيكليات الأجهزة الأمنية والعسكرية السابقة. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم الأمن الانتقالي كأداة أساسية لفهم طبيعة المرحلة الراهنة، لكونه عملية أساسية لإصلاح المنظومات الأمنية، ولكونه إطارًا شاملًا لإدارة التوازنات السياسية والاجتماعية والأمنية، في ظل واقع هشّ ومفتوح على تهديدات متشابكة.

وتكتسب هذه المقاربة أهميّتها في الحالة السورية من حيث إن التحديات لا تقتصر على إعادة ترتيب مؤسسات الدولة، بل تتعداها إلى التعامل مع بقايا النظام السابق، وتصاعد نفوذ جماعات مسلّحة محلية وعابرة للحدود، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية التي تتقاطع جميعها في صياغة بيئة أمنية مركّبة، حيث يصبح الأمن الانتقالي في سورية عمليةً معقّدةً، تتجاوز الإجراءات التقنية، لتطرح أسئلة أعمق حول الشرعية، والثقة بين المكوّنات، وإمكانية بناء مؤسسات جامعة قادرة على الصمود في وجه هذه التهديدات.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل توظيف الأمن الانتقالي في السياق السوري، مع التركيز على خصوصية التحديات التي برزت خلال الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، وتقاطعها مع ظاهرة التهديدات المركبة التي تميّز المشهد الأمني الراهن.

أولًا: الإطار النظري لمفهومَي الأمن الانتقالي والتهديدات المركّبة

يُقصد بـ “الأمن الانتقالي”، في الأدبيات الأمنية، ذلك الإطار المفاهيمي الذي يجمع بين الإجراءات المؤسسية والعملية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار بعد النزاعات، بما يمنع عودة العنف، ويُمهّد لتأسيس دولة قادرة على بسط سلطتها على كامل الإقليم. ولا يقتصر هذا المفهوم على التدابير التقنية، مثل نزع سلاح الميليشيات وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم (DDR)، أو إصلاح الأجهزة الأمنية (SSR)، بل يتعداها إلى ما هو أوسع، إذ يركز على بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز الشرعية السياسية، وترسيخ مبدأ الأمن الإنساني، من خلال حماية المدنيين وتوسيع المشاركة المجتمعية في العملية الانتقالية. وبذلك لا يكون الأمن الانتقالي مجرد ترتيبات عسكرية أو أمنية مؤقتة، بل يكون عملية شاملة تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، على أسس أكثر مهنية وحيادًا[1].

أما مفهوم “التهديدات المركبة”، فيرتبط بالتحولات الحديثة في الدراسات الأمنية، حيث لم يعد الخطر يُفهم على أنه تهديد منفصل يمكن التعامل معه بمعزل عن غيره، بل بات يُعدّ بنية متشابكة من المخاطر المتزامنة والمتداخلة. وتشمل هذه التهديدات تلاقي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التحديات الأمنية والعسكرية، على نحو يُضاعف آثارها، ويجعلها أعقد من مجرد مجموع عناصرها. فهي ليست أحداثًا طارئة فحسب، بل أنماط مستمرة ذات طبيعة تفاعلية، تنتج بيئة أمنية غير مستقرة، يصعب ضبطها بوسائل تقليدية.

وفي سياقات ما بعد النزاع، يُظهر هذا المفهوم أن أي مشروع للأمن الانتقالي يظلّ معرّضًا للاهتزاز، إذا لم يأخذ في الحسبان تداخل هذه المخاطر وتفاعلها، مثل تقاطع الانقسامات الداخلية مع التدخلات الخارجية، أو تزامن الإصلاح المؤسسي مع أزمات إنسانية متفاقمة[2]. ومن هذا المنظور، يتضح أن الربط بين الأمن الانتقالي والتهديدات المركبة يمثل أساسًا نظريًا لفهم تعقيدات المراحل الانتقالية، إذ إن نجاح الدولة في تجاوز هشاشتها المؤسسية مرهونٌ بقدرتها على التعاطي مع التحديات المتعددة والمتداخلة في آن واحد، لا معالجتها كملفات منفصلة.

ومن المفيد في هذا السياق الإشارة إلى بعض التجارب المقارنة التي مرّت بمراحل انتقالية معقّدة، ونجحت (بدرجات متفاوتة) في وضع استراتيجيات للأمن الانتقالي. ففي البوسنة والهرسك، مثلًا، اعتمدت ترتيبات أمنية انتقالية تحت إشراف دولي مكثف (اتفاق دايتون 1995) أدّت إلى دمج الفصائل المتحاربة ضمن جيش وطني موحد، بالرغم من استمرار تحديات الانقسام السياسي. وفي جنوب إفريقيا، انصبّ التركيز على إصلاح الأجهزة الأمنيّة والشرطية، مع إطلاق مسار عدالة انتقالية موازٍ أسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وفي تخفيف إرث الانقسام العنصري. في المقابل، تُظهر تجربة العراق بعد 2003 أهمية غياب الرؤية المتكاملة، إذ أدى تفكيك الجيش السابق، من دون خطّة فعالة لإعادة الإدماج، إلى فراغ أمني كبير، وأدى ذلك لاحقًا إلى تصاعد التهديدات الطائفية والإرهابية.

توضح هذه النماذج أن الأمن الانتقالي لا ينجح بآليات تقنية معزولة، بل من خلال مزيج من إعادة الهيكلة المؤسسية، وبناء الثقة السياسية والمجتمعية، وتوافر دعم دولي منظم، وهي عوامل سيكون غيابها في الحالة السورية من أبرز تحديات المرحلة القادمة[3].

ثانيًا: توظيف مفهوم الأمن الانتقالي في السياق السوري

مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، طرأت تغيّرات استثنائية على المشهدَين السياسي والأمني في سورية، إذ تشكّلت، في أعقاب ذلك، حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير لإدارة المرحلة المؤقتة بعد سقوط النظام. وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2025، انعقد مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في دمشق، بحضور قادة فصائل المعارضة، حيث أعلن فيه حلّ جميع الفصائل المسلّحة ودمجها في مؤسسات الدولة، وتكليف أحمد الشرع برئاسة المرحلة الانتقالية[4].

وبموازاة ذلك، أصدرت الحكومة الانتقالية إعلانًا دستوريًا انتقاليًا، في آذار/ مارس 2025، يُحدّد أُطر الإصلاح السياسي والقانوني المطلوب لبناء دولة ما بعد الثورة، ثم شرعت في اتخاذ خطوات تنفيذية لدمج الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، وكان من أبرز هذه الخطوات توقيع “خارطة اتفاقية الدمج” مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في 10 آذار/ مارس 2025 [5].

تندرج هذه الخطوات ضمن جهود الإصلاح الانتقالي للقطاع الأمني في سورية، وهي تشمل إصلاح القطاع الأمني (SSR)، إلى جانب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR). وتقوم هذه الإصلاحات على إعادة بناء الأجهزة الأمنية، ضمن إطار مؤسسي جديد يهدف إلى تفكيك البنية السابقة، وتأسيس أجهزة أكثر مهنية وحيادية. وفي هذا السياق، كان حلّ مجلس الشعب التابع للنظام السابق من بين القرارات التي أُعلنت خلال مؤتمر النصر، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025 [6]، وذلك في إطار تفكيك منظومة الحكم السابقة وهيمنتها الحزبية. وأصدرت إدارة العمليات العسكرية، في الفترة الممتدة بين 9 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عفوًا عامًا، يشمل المجندين في صفوف النظام الذين كانوا يؤدّون الخدمة الإلزامية ولم تتلطخ أيديهم بالدماء[7]، في خطوةٍ هدفت إلى تسهيل عمليات التسريح وإعادة الإدماج، وتجنّب خلق فراغات أمنية مفاجئة. وإلى جانب ذلك، وظهر توجّه نحو نزع سلاح الميليشيات غير الحكومية كافة، تمهيدًا لاحتكار الدولة للقوة الشرعية، وبسط سلطتها على كامل الأراضي السورية.

لكن التطبيق الميداني لهذه الاستراتيجية واجه تحديات كبيرة، تجاوزت الجوانب التنظيمية إلى تعقيدات سياسية واجتماعية عميقة. فعلى الرغم من أن معظم الفصائل المسلحة أعلنت انضواءها تحت مظلة وزارة الدفاع الجديدة من دون مواجهات تُذكر، كما حدث في الشمال السوري، فقد كشفت حالات أخرى عن تعقيدات أكبر، حيث شكّلت عملية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق البلاد، وكذلك بعض التشكيلات الدرزية في السويداء، محطاتٍ مفصلية اصطدمت خلالها ترتيبات الدمج بممانعة ميدانية وهيكلية، في ظلّ رغبة هذه القوى في الحفاظ على قدر من الاستقلال الذاتي أو النفوذ المحلي.

وتبرز هنا إشكالية “الانضمام الشكلي”، إذ إنّ إعلان الدمج لا يعني بالضرورة قدرة الحكومة على الضبط الكامل أو التحكم الفعلي في هذه التشكيلات. وقد أظهرت قوات (قسد) وبعض التشكيلات العسكرية في السويداء مظاهر واضحة لبقاء قوى محلية، تحتفظ بقدرة مستقلة على فرض الأمن أو مقاومة أوامر القيادة المركزية، وهو ما يعكس محدودية أدوات الضبط في مرحلة الانتقال.

ويُلاحظ أن بعض الممارسات التي تبنّتها الحكومة الانتقالية في مواجهة هذه التحديات لم تكن موجّهة ضدّ المدنيين، بقدر ما ارتبطت بمحاولات تثبيت السلطة الجديدة في مواجهة تهديدات عسكرية محتملة. ومن ذلك اللجوء إلى خطاب تعبوي طائفي محدود أو إلى إجراءات ضبط مشددة في بعض المناطق[8]، وقد أسهم ذلك في تعزيز الحشد القتالي لدى بعض الفصائل المندمجة، ورفع الرصيد الشعبي للحكومة في شرائح معينة. إلا أن هذه الممارسات أسهمت في إضعاف الثقة الشعبية لدى مكونات أخرى، ما جعل عملية بناء الشرعية السياسية والأمنية أكثر تعقيدًا.

وفي موازاة ذلك، برزت مشكلة غياب خطة واضحة للتعامل مع عناصر النظام السابق، إذ اقتصر التعاطي معهم على قرارات التسريح والعفو العام، من دون وضع آليات لإعادة دمجهم في المؤسسة العسكرية أو في الحياة المدنية. وقد ترك هذا الفراغ التنظيمي أثرًا مباشرًا على البنية العسكرية الجديدة؛ حيث أُخرج آلاف العناصر من المنظومة القديمة من دون استثمار خبراتهم أو إعادة تأهيلهم، ومن دون بناء آليات رقابية تحول دون إعادة تشكّل شبكاتهم القديمة خارج إطار الدولة، مما أضعف الكفاءة والانضباط، وزاد من احتمالات نشوء تهديدات أمنية جديدة على المدى المتوسط.

ويؤكد ذلك أن الأمن الانتقالي في الحالة السورية لا يقتصر على الترتيبات العسكرية أو التقنية، بل يتأثر بشكل مباشر بالسياقات السياسية والاجتماعية المركبة التي تقوم على بناء الثقة المتبادلة والحفاظ على توازن دقيق بين مختلف مكونات المجتمع.

ثالثًا: تحليل التهديدات المركبة في سورية بعد تسعة أشهر من سقوط النظام

عند الحديث عن “التهديدات المركّبة”، لا نعني مجرد التعدّد في مصادر الخطر أو التزامن بين عدة أزمات، إنما نعني نمطًا من التهديدات يتسم بالتداخل وبالتفاعل بين عناصر مختلفة تُنتج حالة أمنية أكثر تعقيدًا مما قد يبدو على السطح. في هذا النوع من التهديدات، لا تأتي المخاطر بشكل منفصل، بل تتشابك في الزمان والمكان، فتتضخم آثارها، وتُعيق أي استجابة مبسطة أو أحادية الاتجاه[9].

في الحالة السورية، أصبحت البيئة الأمنية، بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام الأسد، مثالًا واضحًا على هذا النمط المعقد من التهديدات، حيث لم تعد البلاد تواجه تهديدًا محددًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية، بل صارت أمام مزيج من المخاطر التي يصعب فصلها عن بعضها. فبقايا النظام السابق، وشبكات النفوذ الإيراني، وتحركات الجماعات المتطرفة، وتوترات المناطق ذات الخصوصية العرقية والطائفية، والتدخلات الإقليمية، كلها عناصر لا تتحرك بشكل منفرد، بل تتداخل وتتفاعل ضمن سياق هش، سياسيًا وأمنيًا[10]. هذا التشابك لا يؤدي فقط إلى تعدّد الجبهات، بل يُنتج واقعًا متغيرًا باستمرار، حيث تتداخل الأزمات المحلية مع الحسابات الإقليمية، ويتحوّل كل خلل أمني في منطقة ما إلى فرصةٍ لتعزيز النفوذ في أخرى. وما يزيد الأمر تعقيدًا أن هذه التهديدات لا تنشأ بشكل خطي أو متوقع، بل تتغذى من بعضها البعض، ومن ثمَّ يصعب رسم خارطة مستقرة للواقع الأمني، وتكون أي محاولة للاستجابة، بمعزل عن الفهم الشامل لهذا التداخل، عُرضةً للفشل أو القصور.

التهديدات المركبة في سورية لم تعد مجرد انعكاسات عابرة لحالة الفراغ الأمني بعد سقوط النظام، بل تحوّلت إلى بنية مستقرة ومتداخلة، تُنتج واقعًا تهديديًا يتحرك باستمرار على مستويات متعددة: محليًا، وإقليميًا، ودوليًا. وما يزيد هذه البنية تعقيدًا أن عناصرها لا تعمل بشكل منفصل، بل يتغذى بعضها على بعض. فتعقيدات ملف (قسد)، مثلًا، تتشابك مع الضغوط التركية المستمرة، واستمرار نشاط الجماعات المتطرفة مرتبط مباشرة بحالة الانقسام السياسي. وعلى الرغم من أن نفوذ إيران وميليشياتها لم يشهد تمددًا واسعًا بعد سقوط النظام كما كان متوقعًا، إذ اقتصر على تحركات محدودة لشبكات محلية وبعض المجموعات التي عرفت بولائها التقليدي لإيران، ومنها ما يسمى “جبهة المقاومة الإسلامية في سورية”، من دون وجود مؤشرات على إعادة تموضع واضح لميليشيات إيران المحلية والأجنبية التي كانت تنشط سابقًا؛ فإن الدور الإيراني ما زال يُعدّ عنصرًا من عناصر البنية التهديدية المركّبة، لكنه لا يشكّل فاعلًا مهيمنًا كما كان في مرحلة ما قبل سقوط النظام. وهكذا تصبح التهديدات في سورية حالة مركبة، يصعب تفكيكها أو احتواؤها عبر أدوات تقليدية أو حلول جزئية.

وهذا يعني أن التهديد المركب في سورية ليس مجرد مجموع مكوناته، بل هو نتاج التفاعل بينها. وهذا ما يجعل عملية فهمه والتعامل معه تحدّيًا حقيقيًا لا يمكن مواجهته بالأدوات التقليدية، بل يحتاج إلى مقاربات أمنية جديدة تُدرك أن ما تواجهه البلاد هو شبكة من التهديدات، لا مجرد ملفات أمنية معزولة.

وفي ما يلي أبرز هذه التهديدات[11]:

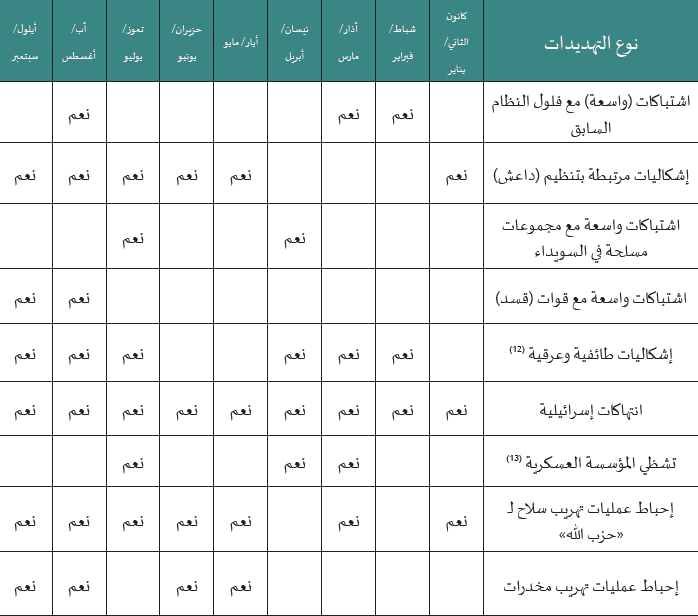

يُظهر الجدول أعلاه الأشهر التي ظهرت فيها أنواع مختلفة من التهديدات الأمنية والعسكرية وشكلت نشاطًا واسعًا، ولا يهدف إلى تقديم توصيف تفصيلي لطبيعة هذه التهديدات أو خلفياتها، بل إلى إظهار النمط الزمني لتكرارها واتساعها، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر 2025.

رابعًا: التفاعل بين الأمن الانتقالي والتهديدات المركبة – حدود الاستجابة المؤسسية

توفر الإجراءات الانتقالية، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، واعتماد إعلان دستوري انتقالي، والشروع في إصلاحات أمنية، إطارًا أوليًا لمعالجة المآسي السابقة وإعادة بناء الدولة. غير أن هذه الجهود تواجه مجموعة من العوامل المعاكسة التي تثقل كاهلها وتحدّ من فعاليتها:

- هشاشة المؤسسات الانتقالية: إن الجهات القائمة على إدارة المرحلة الحالية، ومعظمها جماعات لم تكن في الدولة المركزية من ق[ا3] بل، لم تحظ بوقت كاف لبناء ثقة متبادلة مع جميع المكونات الاجتماعية والسياسية. ولذلك، فإن سيطرة الحكومة السورية الانتقالية على أجهزة الأمن لا تزال محدودة، إذ لم تكتمل بعد عملية دمج الفصائل المسلحة تحت قيادة موحدة. وفي هذا السياق، شهدت بعض المناطق، مثل السويداء والساحل، صدامات عسكرية بين قوى محلية وقوات الحكومة الانتقالية، ترافقت معها عمليات انتقام وتهميش، أخذ بعضها طابعًا طائفيًا أو مناطقيًا، سواء أكان ذلك من قبل مجموعات محلية أو من قبل قوات تابعة للحكومة الانتقالية. وقد أسهمت هذه الأحداث في تعزيز مناخ الانقسام وإضعاف الثقة المتبادلة، ما قوّض بدوره جهود بناء ترتيبات أمنية انتقالية شاملة ومستقرة [14].

- ضيق نطاق الخدمات والموارد الحكومية: تعاني الحكومة السورية الانتقالية عجزًا ماليًا ونقصًا في الخدمات العامة الأساسية، نتيجة سنوات النزاع والعقوبات الدولية، ويضعف ذلك من قدرتها على توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وهو عنصر أساسي لبناء الثقة وتعزيز التماسك نحو مفهوم الأمن الإنساني. في ظل هذا الفراغ، تكتسب بعض الفصائل المسلحة نفوذًا متزايدًا وتطرح نفسها كبديل للأمن المحلي. وإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على القوة وحدها لفرض قراراتها الأمنية، فقد يتكرس الشعور بالمظلومية، ويستمر اعتماد الجماعات المحلية على آليات الحماية الذاتية، وهو ما يبرز فشلًا جزئيًا لمقاربة الأمن الانتقالي التي ترتكز على الشراكة المجتمعية وبناء مؤسسات جامعة [15].

- تعقيد النزاعات الموازية: إن وجود تهديدات مركبة يمثل تناقضًا جوهريًا مع النموذج التقليدي للأمن الانتقالي. ففي الحالات الأخرى كان يُفترض أن يتوفر حد أدنى من الهدوء النسبي، يسمح بتركيز الجهود على إعادة بناء الأمن الداخلي. أما في الحالة السورية، فإن الموازنة الإقليمية بين إسرائيل وتركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة تفرض تنافسًا مستمرًا داخل الأراضي السورية[16]. حتى في حال نجاح الحكومة السورية الانتقالية في نزع سلاح الميليشيات ودمج القوات، يبقى خطر التدخلات الخارجية، مثل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أو غيرها [17]. وهذا يجعل الآليات التقليدية للأمن الانتقالي غير كافية بمفردها، ويؤكد أن قدرة المؤسسات الناشئة على الاستجابة ما زالت محدودة أمام اتساع التهديدات.

- التحديات التمويلية والدولية: يحتاج الأمن الانتقالي إلى دعم دولي واسع، تقنيًا وماديًا. وعلى الرغم من أن بعض الدول بدأت، في مطلع عام 2025، بتخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السورية الانتقالية، فإن هذه الخطوة بقيت مهددة بالتراجع، في حال تزايد الانتهاكات. وإذا استخدمت السلطة الجديدة أدواتها الأمنية لإقصاء المعارضين أو تهميشهم، فإن ذلك يضعف الحافز الدولي للاستمرار في دعمها. وقد تسعى القوى الإقليمية إلى فرض شروط سياسية مقابل استمرار مساعداتها، وهو ما يجعل أي استجابة مؤسسية تعتمد على التمويل الخارجي محدودة التأثير في الواقع [18].

باختصار: يكشف التفاعل بين الأمن الانتقالي والتهديدات المركبة في سورية عن تناقضات بنيوية عميقة. فعلى الرغم من صياغة خطط سلام وإصلاحات أمنية، تبقى التهديدات الأمنية معقدة ومتشابكة. وإن بعض الإصلاحات الأمنية مثل الاندماج الجزئي لبعض الميليشيات قد تحقّق تقدمًا محدودًا، إلا أن إخضاع كل قوات النظام السابقة للشرعية الجديدة أو وضع آليات فعّالة للمساءلة لا يزال بعيد المنال، بسبب طبيعة المرحلة المعقدة. وهذا يشير إلى أن النظام الانتقالي ما زال مقيدًا بظروف داخلية وخارجية تتجاوز قدرته الحالية، الأمر الذي يستدعي مراجعة دائمة للتكتيكات والموارد الأمنية المتاحة.

خامسًا: استشراف مسارات الأمن في المرحلة الانتقالية

تُظهر مقاربة الأمن الانتقالي في سورية أنّ المرحلة المقبلة مرشّحة لعدة مسارات متباينة، تتأرجح بين الاستقرار والتوحيد المؤسسي من جهة، والفوضى أو الصراع الإقليمي المفتوح من جهة أخرى. وتعتمد هذه المسارات على خمسة متغيرات أساسية: قدرة الدولة على احتكار استخدام القوة واستعادة الشرعية؛ مسار دمج أو نزع سلاح الفاعلين المسلحين؛ مستوى الانكشاف للتدخلات الإقليمية؛ تقدّم ترتيبات العدالة الانتقالية وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية؛ وأخيرًا حجم الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة لتثبيت الاستقرار.

في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، تنجح الحكومة السورية الانتقالية في تعزيز التوافق السياسي وإدماج معظم القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، ومن ضمن ذلك التوصّل إلى ترتيبات مع قوات (قسد) تسمح بتسليم جزئي للسلاح وتعويضات مجتمعية. ويترافق ذلك مع إطلاق مسارات عدالة انتقالية مصغّرة تخفف من مخاطر الثأر، مع رفع تدريجي للعقوبات وتدفّق المساعدات، بما يؤدي إلى تحسّن ملموس في الخدمات وتراجع العنف، ويقرّب البلاد من نموذج دولة مركزية قادرة على إدارة شؤونها.

في المقابل، يبرز سيناريو آخر يتّسم بالفوضى وتراجع السلطة المركزية، وذلك إذا فشِلت الحكومة الانتقالية في فرض سيادتها، وتشكّلت “مناطق أمر واقع” في الشمال والشمال الشرقي، حيث تواصل (قسد) إدارة مناطقها بدعم دولي، وترافَق ذلك مع عودة التشكيلات الموالية للنظام السابق في الساحل، بدعم من إيران وحزب الله، وتصاعد التوترات الطائفية في الجنوب السوري وتحديدًا في السويداء. وفي ظل هذا التفكك، تزداد فرص عودة تنظيمات متطرفة كـ (داعش)، وتتحول بعض المناطق إلى ساحات نفوذ لقوى خارجية، كإسرائيل، بما يعيد إنتاج مشهد التجزئة على غرار ليبيا واليمن.

وبين هذين النقيضين، يظهر سيناريو ثالث يقوم على تجميد الصراع وإحداث توازن هش، حيث يتحقق قدر من الاستقرار قائم على ترتيبات جزئية مع بعض الأطراف، وتُرحّل القضايا الجوهرية، مثل إشكالية شمال شرق سورية، إلى مراحل لاحقة. وهنا يُسهم التفاهم الإقليمي في خفض التصعيد، وتُستخدم الحوافز الاقتصادية لإبقاء بعض الفصائل تحت السيطرة. غير أن هذا الاستقرار يظلّ سطحيًا، هشًا، ومفتقرًا إلى شرعية سياسية متينة، ما يجعل البلاد أقرب إلى “دولة مجمدة” لا تخوض حربًا شاملة، لكنها بعيدة عن السلام. أما السيناريو الأكثر تشاؤمًا، فيتمثل في تحول سورية إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ عبر تحالفات متغيرة ووكلاء محليين، ما يضاعف حالة عدم الاستقرار، ويجعل من الأراضي السورية ساحة مواجهة ممتدة.

وبناء على ما سبق، سيظلّ مستقبل الأمن السوري في المرحلة الانتقالية مرهونًا بمدى نجاح الدولة في بناء توافقات داخلية واسعة، وبقدرة المجتمع الدولي على توفير دعم فعّال يوازن التدخلات الإقليمية. وإن أي اختلال في هذه المعادلات قد يدفع البلاد سريعًا من مسار الاستقرار إلى الفوضى، أو من التجميد الهش إلى الصراع الإقليمي الشامل.

الخاتمة والتوصيات

على مدى تسعة أشهر، بعد سقوط نظام الأسد، دخلت سورية مرحلة أمنية مركّبة لم تعرفها من قبل. فبينما أتاح انهيار السلطة السابقة نافذةً انتقالية لتحقيق المصالحة وإعادة البناء، برزت تهديدات داخلية وخارجية متشابكة تعوق عملية الاستقرار. ويتضح أن مفهوم الأمن الانتقالي وحده لا يكفي لتفسير الواقع السوري المعقد، بل يجب أن يقترن بمقاربة التهديدات المركّبة التي تشمل تفاعل الإرهاب، وبقايا الميليشيات، وتدخلات القوى الإقليمية، والمتغيرات الاجتماعية كالهجرة والنزوح.

وتتمثل التحديات الأساسية التي تواجه الدولة الناشئة في ضعف المؤسسات، من حيث القدرات المالية والموارد البشرية والتجهيزات، وفي وجود هياكل موازية للسلطة، مثل الميليشيات والجماعات المحلية، إضافة إلى الضغوط الخارجية المتبادلة. وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد مجموعة من التوصيات الضرورية:

- تعزيز الشرعية والاندماج السياسي: ينبغي للحكومة السورية الانتقالية أن تعتمد عملية تسوية شاملة، تضم جميع المكونات العرقية والطائفية، مع بناء مؤسسات تشريعية منتخبة تضمن قبولًا شعبيًا للتحولات، وتوفّر أساسًا للإصلاح الأمني.

- تكثيف إصلاح قطاع الأمن: يتطلب النجاح في المرحلة الانتقالية إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والجيش، وفق معايير مهنية، مع إطلاق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ويجب أن تقتصر القيادة الأمنية على عناصر لم تتورط في انتهاكات حقوقية، وأن تُطبّق آليات مساءلة قضائية عادلة.

- مواجهة الجماعات الإرهابية وتقديم خدمات إنسانية: تظل مواجهة تنظيم (داعش) والتنظيمات المتطرفة أولوية قصوى، ويحتاج ذلك إلى تعاون دولي استخباراتي وعسكري، وتقديم خدمات إنسانية للسكان في المناطق الهشة، للحيلولة دون استغلال حالة الفقر والتهميش في تجنيد عناصر جديدة.

- إشراك المجتمع الدولي والإقليمي بحكمة: ينبغي ربط أي دعم دولي بشروط واضحة لاستمرارية الانتقال السياسي، مع دفع القوى الإقليمية الفاعلة إلى تجنّب المواجهات المباشرة داخل سورية، والتزامها بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين.

- الإصلاح الاقتصادي والإنساني الموازي: لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون تعافٍ اقتصادي تدريجي. ويتطلب ذلك تخفيف العقوبات بشكل مشروط بالتقدّم في الإصلاحات، وتشجيع الاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار، إضافة إلى تنظيم عودة اللاجئين تحت إشراف دولي محايد.

في المحصلة، يوضّح الواقع السوري أنّ آليات الأمن الانتقالي ستظل عاجزة عن تحقيق الاستقرار، إن لم تقترن بمقاربة التهديدات المركبة. والمطلوب هو خلق إطار شامل يجمع بين بناء الثقة الداخلية، وتعزيز مؤسسات الأمن والحوكمة، وإشراك المجتمع الدولي بآليات فاعلة. ومن دون ذلك، لا يمكن للسوريين تحويل الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط النظام السابق، إلى مسار فعلي لبناء دولة مستقرة وعادلة. أما في حال الفشل، فإن البلاد مهددة بالانزلاق مجددًا إلى دوّامة العنف والانقسام.

[1] Co-operation, Contestation and Complexity in Post-Conflict Security Sector Reform, 8 November 2019, https://shorturl.at/NoOjE

[2] The Compound Security Dilemma: Threats at the Nexus of War and Peace, 16 July 2020, https://shorturl.at/BMLUE

[3] سمير العبد الله ونوار شعبان، إعادة بناء الأمن في سورية: تحديات واستراتيجيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني (DDR/ SSR)، المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، 11 نيسان/ أبريل 2025، الرابط: https://shorturl.at/1NK0i

[4] Policy Center, Syria’s Post-Conflict Recovery: Challenges and Prospects for Reconstruction and Stability, 11 April 2025, https://shorturl.at/CtM4g

[5] House of Common Library, Syria after Assad: Consequences and interim authorities 2025, 23 July 2025, https://shorturl.at/TyjfR

[6] إدارة العمليات العسكرية تعلن انتصار الثورة السورية، الذاكرة السورية، 29 كانون الثاني/ يناير 2025، https://shorturl.at/USIzK

[7] إدارة العمليات العسكرية تصدر عفوًا عامًا عن المجندين، الذاكرة السورية، 9 كانون الأول/ ديسمبر 2025، https://shorturl.at/MJpBQ

[8] ODI Global, How humanitarians can support Syria’s fragile post-conflict transition, 7 August 2025, https://shorturl.at/CrLlj

[9] MDPI, A Resilience-Augmented Approach to Compound Threats and Risk Governance: A Systems Perspective on Navigating Complex Crises, 12 February 2025, https://shorturl.at/jFaUz

[10] Mikael Weissmann, Future Threat Landscapes: The Impact on Intelligence and Security Services, 2 February 2025, https://tinyurl.com/43mpk8j2

[11] اعتمد إعداد هذا الجدول على مخرجات المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة وفريق الرصد التابع له، وعلى مصادر محلية موثوقة وتقارير رسمية وإعلامية. تم التركيز على التهديدات ذات الأثر المحلي أو الدولي، مع اعتماد التحقق المتقاطع بين أكثر من مصدر قبل الإدراج. الهدف هو تحديد الإطار الزمني لوقوع التهديدات خلال عام 2025، من دون الدخول في تفاصيل الحوادث بحد ذاتها.

[12] يقصد بـ “الإشكاليات الطائفية والعرقية” حالات الاقتتال أو الاغتيالات أو الاستهدافات التي تجري بدوافع دينية أو قومية، سواء أكانت بين مكونات محلية مختلفة أم بين مجموعات ضمن المكوّن الواحد، وتشمل أيضًا التوترات الأمنية الناتجة عن خطاب تعبوي طائفي أو عرقي يؤدي إلى أعمال عنف ميدانية.

[13] يقصد بـ “التشظي العسكري” ضعف الانضباط داخل التشكيلات العسكرية الجديدة وغياب هرمية قيادة واضحة وموحدة، مما أدى إلى حدوث تجاوزات ميدانية في أكثر من حادثة نتيجة تضارب الصلاحيات وتعدد مراكز القرار.

[14] إدارة العمليات العسكرية تعلن انتصار الثورة السورية، مرجع سابق.

[15] CFC, Panacea Or Infection: Civil Militias In Weak, Failing And Collapsed States, April 2011, https://tinyurl.com/bdenf5y5

[16] SWP, The Political Transition in Syria: Regional and International Interests, 18 March 2025, https://tinyurl.com/3k72atce

[17] نوار شعبان قباقيبو، التحوّلات العملياتية في السلوك العسكري الإسرائيلي داخل سورية: تحليل للخروقات الجوية والبرية بين شهري أيار وتموز 2025، المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، 17 أيلول/ سبتمبر 2025، https://tinyurl.com/22kzs5dy

[18] CSIS, Can Syria Recover? Why Sanctions Relief Is Not Enough, 29 May 2025, https://tinyurl.com/r3v96ura